ABM®乳酸菌とは

乳酸菌とは糖を分解し乳酸を生成する菌の総称です。

30年以上の研究を経て、数ある乳酸菌の中でも健康維持や環境改善に欠かせない有用性の

高い複数の植物由来乳酸菌を緻密なバランスで配合した、安心の特許製法で作る乳酸菌群が

ABM®乳酸菌です。

ABM®乳酸菌による影響効果

●美容と健康の増進 ●フードロスの解決 ●環境改善 などが確認および

期待されており、さらなる可能性として動植物と乳酸菌の相利共生による

●次世代の農畜業の研究が進んでいます。

食糧生産

●フードロスの安全な解決策

<バイオプリザベーション効果>

ABM®乳酸菌は真菌類(カビ菌・藻類等)や土壌菌と共棲する一方、

有害な病原菌、中毒菌(大腸菌・セレウス菌等)が生存できな�い環境を作り出し滅菌および失活させます。

だから有害な食品添加材を一切使わず鮮度保持が長期化します。

●動植物に乳酸菌を内在させる

<エンドファイトによる次世代農業>

動物に限らず、植物内にも入り込む微生物(エンドファイト)は、

植物の成長を早めたり、病気や虫、環境ストレスなどから植物を守る

効果があることが少しずつ解明され、肥料や農薬に代わるものとして

期待されています。これは単なる有機環境での栽培ではなく、有機物を含んだ、これこそが本当の「有機野菜」と言えます。

事業領域

事業DIVISION 1

一次産業 (農業、園芸・畜産・水産)および食品事業

ABM®植物由来乳酸菌の使用方法について説明いたします。

農業 園芸

ABM®を与えることで植物を活性化させます。乳酸菌の生理活性物質(乳酸など)のバイオプリザベーション作用(微生物起源の抗菌性物質を活用)により、食品保蔵が安全なうえに、長期的かつ食味の向上が図れ、消費者から選ばれる高付加価値商品が提供できます。

大豆豆乳培地のABM®乳酸菌は良質なタンパク質とアミノ酸膜のため、圃場では自然の食物連鎖を

発生させます。この連鎖こそが自然であり、土壌菌と適宜な関連性を高め肥沃な有機培地を生成します。

●土耕栽培

ABM®をペースト状に 0.1~5% を土壌に混練して分散してください。

●水耕栽培

ABM®を養液肥料に 0.1~3% の希釈率で添加してください。生育が25%~30%UPした実績があります。

同時に希釈菌液の葉面散布も有益と考えられます。

産学連携

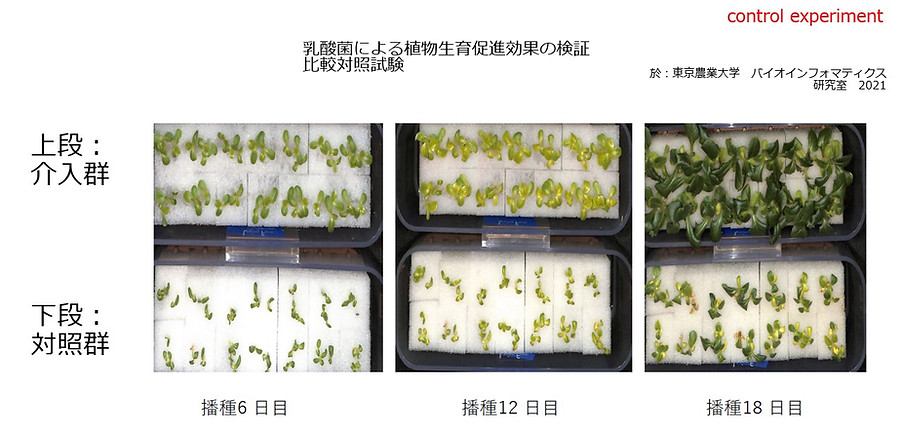

2019年からコントロール試験にて、乳酸菌によって生育促進が確認されました。

2021年においても、再現性のテストを行い、約4倍の生育促進が確認されました。

農業,園芸への効果

野菜類の土壌栽培、水耕栽培等にABM®を希釈して使用することで、肥料では果たせなかった生育に大きな影響を与えます。

近年の研究で明らかになってきたのは、植物内生菌(エンドファイト)の存在が明白になりました。微生物学上、植物にあらゆる菌がキャリーオーバーしないと言う学説は覆えりました。

品種により程度の差はありますが概ねの野菜(葉物・根野菜問わず)に内生します。

実例やコストパフォーマンスなど収益性や生育改善など是非ご相談ください。

ベビーリーフ生産方法(例)

使用する土に乳酸菌ペーストを混ぜ、播種(種を4~6粒)し、1~2cm程度覆土します。

定期的に水をまき、25日程度で1回目の収穫です。

その後、20日程度で2回目の収穫を終え、その土はふるいにかけ再利用できます。

ベビーリーフは短期間で生育しますが、しっかり乳酸菌が入ることが立証されています。

ABM®乳酸菌が入ることにより、生長が早まり、野菜独特の苦みやエグミが抑えられ、まろやかな味わいになります。さらにバイオプリザベーション効果が働き、腐敗菌を滅菌し、植物の鮮度維持を図ることが出来ます。

畜産業(食肉・搾乳・鶏卵)

家畜類に与える飼料、水分にABM®を添加することで耐酸性・対塩性・耐熱性に優れた乳酸生菌が腸に届くことで免疫力が強く(プロバイオティクス効果)、肺炎に罹患しにくく成育率が向上します。

健康な肉質は上質で肉量増加で差別化し収益向上が見込め、肉質等級のアップ効果と搾乳量も25%~30%増加した実績もあります。

排泄物の悪臭は摂取飼料の未吸収残倖が嫌気性(ウェルシュ菌など)菌による分解で糞便内に残存したアンモニア他、有害物質が原因の一つです。微好気性のABM®を給餌時に与え、さらに排泄物や畜舎への噴霧で悪臭は減少すると同時に上質な堆肥となり、有価物として再利用できます。

上質な畜産物と同時に悪臭対策、さらには堆肥づくりの3つの効果が享受できます。

●飼料

ABM®乳酸菌 0.1~5% を飼料に応じ希釈液の噴霧または混練添加してください。

さらに飲料水への添加で効果が上がります。

●堆肥および畜舎

ABM®乳酸菌 0.1~5% を堆肥に応じ希釈液の噴霧または混練添加してください。悪臭原因も解決します。

畜産業への効果

家畜、家禽類にABM®乳酸菌を希釈して投与することで、飼料では果たせない、成育に大きな影響を与えます。

過去にはヒト同様、鶏、豚、牛等への給餌に少量のABM®乳酸菌生菌を加えることで、鶏の産卵期間の延伸、ベビー豚の離乳期の死亡率、乳牛の搾乳量の飛躍的増加を確認しています。

当然健康体に成育し、肉質の向上を果します。

また同時に畜産物の飼育環境の改善が同時に必要とされる経営環境下、ABM®乳酸菌は同時に問題解決します。

実例やコストパフォーマンスなど収益性や成育改善など是非ご相談ください。

水産業

魚介に与える飼料にABM®を添加することで耐酸性・対塩性・耐熱性に優れた生きた乳酸菌が腸に届きます(プロバイオティクス効果)ので、健康な魚介類から享けられる上質な肉質で差別化し収益向上が見込めます。

同時に罹患率の低下・生殖機能の向上で生産性向上が見込めます。

また、死亡率上昇となる養殖地の底砂や低層水の汚染要因であるアンモニア等の中和、抑制をABM®が実行します。

●飼料

ABM®乳酸菌 0.1~5% を飼料に応じ希釈液の噴霧または混練添加してください。

水産業への効果

養殖・畜養が盛んになってきた現在、限られたスペースで生産効率を高めるため、水質の浄化、残餌の処理、抗生物質等に代わり、ABM®を投与することで、アンモニアの中和をはじめ、大腸菌群、サルモネラ菌等の抑制を果たし、魚介類の成育に大きく寄与し、健康で良肉質が生産出来ます。

特に魚介類にはヒトが体内で作ることができない栄養素を含んでいますので乳酸菌との相乗的な健康効果も期待されています。

実例やコストパフォーマンスなど収益性や生育改善など是非ご相談ください。

ベトナム国、海老養殖池水質改善および健康育成・生産・経済性向�上について

ベトナムのメコン河沿岸では、バナメイ海老の養殖が盛んで、某所においては3,000㎡ x 水深3m =9,000㎥/養殖池です。

1養殖池に30万匹の稚海老を放流し平均50%~70%の収穫で採算が取れる市場経済です。

30%~50%の減収原因は、とにかく水質と言われており下記画像はABM®での水質浄化テストです。

現地での飼育テストは、稚海老から成育海老のペレット飼料にABM®を噴霧し給餌しました。

毎日繰返すことで早期成育が視られました。

平均3ヶ月掛かる収穫が2.5ヶ月となり(16.6%UP)、収量もAV60%から90%(33.3%UP)となりましたので免疫力が著しく向上したと考えられますので鮮度維持も期待できます。

余談ですが10%は何処へ行ったのか?養殖池管理人の証言では、メコン河からの侵入する蟹(約3cm)が約5~6cmと大きく成長し、海老を補食しているのを視ています。

地球環境

●環境改善

<オーガニック環境の醸成>

土壌や海洋など自然環境においてはABM®乳酸菌をエサに小動物が集まり、さらに大型動物が捕食に集まる食物連鎖網が営まれます。

化学物質が使われていない自然であることが有機(オーガニック)環境であり、持続性のある上質な環境を一層、肥沃化します。

臨床データ

機能性を臨床試験で確認

1.免疫力の向上と睡眠の質の改善に対し驚異的に有意に効果をもたらす可能性が示唆

弊社のグループ会社である株式会社JBBMファクトリー(代表取締役 吉本賢一)と国立鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学(井戸章雄 教授・上村修司 准教授・田中啓仁 特任助教授)研究チームは共同でABM®乳酸菌液【プロティクイーン®】での機能性解明の為の臨床試験を行い免疫機能の一つであるIgA抗体が極めて高度な有意差を確認しました。

また睡眠の質においても関係性が示唆されている腸内常在菌であるBacteroides菌が極めて高度に増加しました。

ABM®乳酸菌は弊社が30年以上の研究を重ね、製造販売しておりましたが、科学的根拠(エビデンス)によって有意な効果を示唆出来ましたことは、真の健康をご利用者様にお届けできる自信作ですので、より一層の研究およびヒトのみならず医食同源をテーマに一次産業への転用研究に努めてまいりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

本研究の遂行にあたり、終始多大なご協力を賜った、株式会社JBBMファクトリーおよびこれまで拡販にご協力頂きました皆様に深謝致します。

2.肌角層及び腸内環境に有意に効果をもたらす可能性が示唆

株式会社日本BBM研究所(代表取締役 上坂浩太)は試験受託機関:株式会社M&I Scienceおよび

甲斐裕美子医師と共同でABM®乳酸菌粉末での機能性解明の為の臨床試験を行い、角層水分量は有意差を確認しました。P=0.001

また便秘症状の不快感を表すCASにおいても有意に低下することを確認しました。P=0.044。

また、便形状スコア においても有意に改善することを確認しました。P=0.02

ABM®乳酸菌は弊社が30年以上の研究を重ね製造しております。免疫力アップと睡眠の質向上に続き、今回の科学的根拠(エビデンス)で有意な効果を示唆出来たことは、さらにご利用者様に真の健康をお届けできる証明であり、より一層の研究およびヒトのみならず、医食同源をテーマに一次産業等への転用研究に努めてまいりますので、引続きご協力のほど何卒お願い申し上げます。

結論

ABM®乳酸菌の継続摂取は、肌の角層水分量を有意に増加させ、うるおいを与えることが確認された。

また、CAS-STのスコアが有意に低下したこと、便形状スコアが有意に上昇したことから、腸内環境に好影響を与えることが示唆された。

また、ABM®乳酸菌の継続摂取による有害事象は確認されず、ABM®乳酸菌の安全性に問題がないことが確認された。

甲斐裕美子医師の経歴

2001 年 3 月 山口大学医学部卒業

2001 年 4 月 大阪大学皮膚科学教室入局 大阪大学付属病院皮膚科、国家公務員共済組合連合会大手前病院皮膚科、など大手医療機関の勤務を経て、現職に至る。

2014 年 12 月 丸石ラボ株式会社 試験責任医師(皮膚科専門医)として、 2022 年 10 月現在までに約 15,000 件のヒト皮膚試験(安全性試験・評価試験)の責任医師 を務める。

甲斐医師からのコメント

腸内環境の悪化によって、腐敗物質(アンモニア、

フェノ-ル、硫化 水素など)が多く産出されると、

腸管内で吸収されてしまい、血流によって体内や

肌など体全体に到達し、健康や肌へ悪影響を及ぼ

します。

だからこそ、常に腸内環境を整え、便通を良くする

ことは健康と肌質改善に効果的です。

ABM®乳酸菌をもっとくわしく

動物性と植物性の違い

ヨーグルトや乳酸菌飲料は一般的な乳酸菌食品ですが、これらはほぼ、動物性乳酸菌と呼ばれる、哺乳動物の乳に寄生している菌です。 空気、塩分、胃酸(pH3前後)、胆汁等に抵抗できず死滅し、腸内には、ほとんど生菌の状態で 届かないことが分かっています。動物の体内で守られた環境変化に弱い菌なので、牛乳の乳糖をエサに、30~35度前後で無酸素(偏性嫌気性)の守られた環境でしか生存することができないのです。 一方、植物性乳酸菌はわずかな植物や自然環境内のブドウ糖をエサに育ちます。乳酸菌食品の代表である、ぬか漬の中は塩分も多く、保存温度も気候によって変化します。また入り込んできた、さまざまな細菌や酵母菌と共生し生き延びます。酸素にも左右されません(微好気性又は通性嫌気性)。

当社が他社より先駆けて今回開発したABM®植物由来乳酸菌(生菌)は、耐酸性、耐塩性、耐酸素の問題点が解決されています。

学術的には分離源によって動物性と植物性に分けられており、名称も正しくは動物由来、植物由来です。当ホームページではわかりやすい表現として両方を使用しています。

BBMとABMについて

BBMとはBotanical(植物性の)Bio(微生物による)Medical(医療)のイニシャルであり、植物由来の微生物による予防的医療の普及目標を概念化して表現しました。

この目標達成するための商品名としてAble(有能な)微生物の意味を込めてABM®と名付けました。

特許製法と安全性

第三者機関(株)テクノスルガラボによるDNA 鑑定によりセーフティレベル1確認済みのABM®乳酸菌を特許登録 第5958985による製法でのみ生産されます。

耐酸、耐塩、耐熱、耐気性に優れる

微生物も同じく単細胞でありますが、それぞれのDNAを堅守しつつ、生存しています。

ヒトの誕生の源も微生物の終局の進化の果てであります。 ヒトも動植物もすべて微生物と共棲しています。微生物との共棲なくして存在はできま せん。

乳酸菌は数千種類、また、それ以上在ると云われています。

Lactobacillus属、Lactococcus属、等々の桿菌、球菌、連鎖球菌等があります。その他、 D型・L型に分かれます(鏡像異性体)が、中にはDL型の中間型もあります。 また、ホモ型・ヘテロ型、嫌気性・好気性(微好気性、偏性嫌気性菌等)・運動性あり、 運動性なし等々に分類されます。 植物由来乳酸菌は耐酸、耐塩、耐熱、耐気におい て動物由来との比較で圧倒的に強靭です。

①耐酸性

動物由来は、胃酸(PH1~5)の酸度によりほぼ100%死滅するが、植物由来乳酸菌 のABM®は胃酸で死滅せず、生菌の状態で腸内に届き、有用微生物群として腸内環 境を改善する。

②耐塩性

動物由来は、3.4%の海水で死滅するが、ABM®は9%塩濃度でも生育する。

③耐熱性

動物由来は体内温度が 40.9°Cで細胞膜の凝固が始まり死滅に至りますが、ABM®は 55°Cでも生育する。

④耐気性(酸素の要求性) で大別すると好気性(酸素が必要)と嫌気性(酸素が大敵)に分かれ、さらに偏性(極度に)または通性(どちらでも)に分類されます。 ABM®は微好気性であり、市販のヨーグルトに多い偏性嫌気性菌とは別格の強さがあります。

乳酸菌の天敵は紫外線です。紫外線がある環境では死滅してしまいます。

生菌と死菌について

すべてを兼ね備えたものは生菌(プロバイオティクス)しかありま せん。

しばしば「死菌でも効果がある。」「微生物の生成物質に効果がある。」という発表があります。

断片的には間違いではありませんが、生菌(プロバイオ)の圧倒的な優位差を正しくお伝えします。

腸内で生菌だけが出来る有益なことは2つあります。

①糖やタンパク質を分解する。つまり血糖値上昇の抑止、ダイエット、栄養吸収率の向上が期待出来ます。

②有機酸(効果のある物質)を次々に生成する。つまり効果が続きます。

●以上の効果をプロバイオティクス効果と言い、生きた菌だけがなせる業です。

一方、死菌は糖を分解したり、新たに有機酸を生成することは出来ません。なぜならば死んでいるから。

常在菌のエサとなり腸内環境の改善には関係はします。これはプレバイオティクス効果の一つと言えます。

乳酸菌が生成した物質にも効果はあります。しかし経時によって減少し、新しく生成することはありません。なぜならば物質だから。これをバイオジェニックス効果と言います。

だから、生菌(プロバイオティクス)だけが全てを兼ね備えている。これこそが事実です。

免疫力のこと

免疫力 と美容・健康・生命は一体

わたしたちのカラダに備わっている免疫力は、皮膚や粘膜をすり抜け、体内に侵入してきた病原菌やウィルス(抗原)に対し皮下組織内やリンパ球(白血球)中のマクロファージ、樹状細胞、好中球、NK細胞などにより貪食または破壊(細胞傷害)します。

さらにT細胞が感染した細胞を破壊し、B細胞は抗体により毒性を中和していきます。

これらの免疫細胞を生きた乳酸菌は活性化するが分かっており、免疫力の向上が確認されています。

新生児は無菌で誕生します。母乳を摂取して2~3日でBifidus(ビフィズス)菌を発生し、その時の母親の免疫力を約6ヶ月間受け継ぎます。

母親から受け継いだ乳酸菌の代表の一つである菌 (大腸内滞留菌 )を増殖し、健康な腸内には約1000種、100兆個の多様な常在菌を保有するまでに至ります。言い換えれば、美容・健康・生命維持は免疫力が左右していると言っても過言ではありません。

このビフィズス菌が減少しないで、体内(腸管)に滞留し続けるならば約120年間人の心臓は伸縮動き続けることが、動物学で検証されていることから、人の寿命は平均120歳となりますが、ビフィズス菌は酸素に弱く、約35歳前後から急激に減少の一途を辿り、免疫力の低下が始まり、免疫力の低下時にVilus(ウィルス)が侵入すれば羅病率が上がります。

人が健康な生涯を全うするには、減少するビフィズス菌の代わりにバランスの取れた生きて腸管に到達する植物由来乳酸菌を補充するしかありません。

日本人は古来から発酵食品(漬物等 )の文化を持っています。発酵食品は、プロバイオティクス効果そのものです。既知のウィルスならば体内には抗体ができており撃退もしてくれますが、食品からの摂取では免疫力向上の菌数が足りませんし、変異した新しいウィルスに対抗するためにも常時強い免疫力を有しておかなければいけません。

産学連携実績

1988年 開発にあたっては、国立三重大学 菅原 庸元教授(当時副学長、海洋微生物の権威)のご指導を仰ぎ研究の結果、目的の植物由来乳酸菌(エリート菌)を発見し、北海道産大豆全粒粉豆乳を培地にした植物由来乳酸菌の培養に成功した。

2010年 国立研究開発法人科学技術振興機構による大阪府立大学のご協力の下、汎用性の向上・拡大と健康効果の研究深化に成功。

2019年 さらなる��可能性と事業化に向け東京農業大学とNDA締結を実施し現在に至る。

設立前の研究を含みます。